【メーカー直伝】正しい習字道具(筆・硯・下敷き)の洗い方と乾かし方

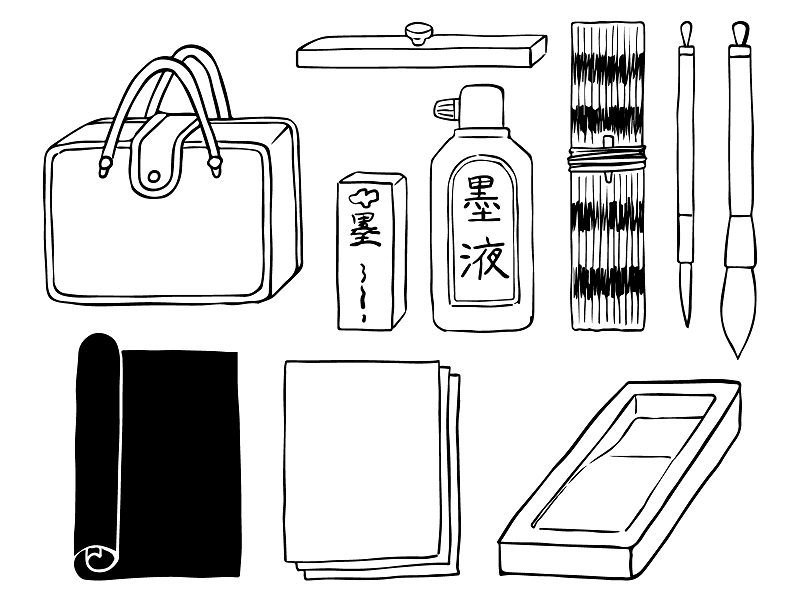

小学校の書道の授業で使う、習字セット。授業後はそのまま持ち帰り、自宅で洗ってきてくださいというスタイルの学校も多くなってきました。

「筆ってどうやって洗うの?」「硯や下敷きはどうすればいいの?」

習字道具のお手入れは、やり方を間違えると筆が傷んだり、うっかりシンクが真っ黒になったりしてしまうこともあります。できればきれいに洗えて、片付けもラクな方法が知りたいですよね。

そこで今回は、メーカーが推奨する正しい習字道具のお手入れ方法を道具別に解説。筆や硯の洗い方だけでなく、乾かし方やおすすめの墨液もあわせてご紹介します。ちょっとしたコツを知っておくだけで、道具を長く清潔に使うことができますよ。

習字筆(太筆)の洗い方と乾かし方

【洗い方】

習字筆(太筆)の洗い方は、ぬるま湯で墨をゆるめてから、根元まで丁寧にもみ洗いするのが基本です。

まず、30〜40度ほどのぬるま湯(体温くらい)をコップやボウルなどの容器に入れ、筆の根元まで浸けてしばらく置きます。強い流水は毛が割れる原因になるため避けましょう。

毛の奥にたまった墨がゆるんで落ちやすくなったら、ぬるま湯の中で優しくもみ洗いします。

特に墨が残りやすい根元をしっかりほぐし、墨が出なくなるまで丁寧に洗いましょう。

【乾かし方】

習字筆(太筆)の乾かし方は、洗い終わった筆の穂先を指でまとめて形を整えながら水分を軽くしぼり、風通しのよい場所で吊るして陰干しにします。

乾くまでにはおよそ2日かかるため、時間に余裕をもって行いましょう。

吊るせない場合は、新聞紙などの上に寝かせて乾かしても構いません。

乾かしている途中で根元から墨がにじみ出てきたら、再度ぬるま湯でもみ洗いをしてから乾かし直してください。

しっかり乾いた後は、筆巻に包んで保管します。

次に使うときには、穂先の「3分の2」だけをほぐすのが理想的です。

毛全体をほぐしすぎると穂先が広がってまとまりにくくなり、書きにくくなるため注意しましょう。

洗面所やキッチンのシンクで習字筆(太筆)を洗うと、墨が服や周りに飛び散って困ることがあります。汚れを防ぐ工夫として、ペットボトル容器を使う方法もあります。

詳しくはこちらのコラムで紹介しています。

習字筆(細筆/小筆)の洗い方と乾かし方

【洗い方】

習字筆(細筆/小筆)の洗い方は、水で濡らした紙に軽くなぞるようにして、毛先の墨を丁寧に拭き取るのが基本です。

まず、水に溶けにくい紙(キッチンペーパーや厚手のティッシュなど)を軽く濡らします。そこに小筆を寝かせた状態で置き、線を書くように動かしながら毛先に残った墨液を紙に移していきます。このときのポイントは、毛を逆立てず、毛先をやさしく扱うことです。

無理にこすると筆が傷む原因になります。また、小筆によってはのり付けされているタイプもあるため、のりが取れてしまわないよう注意しましょう。

【乾かし方】

習字筆(細筆/小筆)の乾かし方は、太筆と同様に穂先の形を整えてから、吊るして乾かすか、新聞紙の上に寝かせて陰干しにします。

しっかり乾いたら筆巻にしまって保管しましょう。

細筆は繊細なので、洗い方も乾かし方もよりやさしく丁寧に行うことが大切です。

硯(すずり)の洗い方と乾かし方

【洗い方】

硯(すずり)の洗い方は、ぬるま湯でやさしく墨を流し落とすのが基本です。

使い終わったすずりに墨がこびりついている場合は、ぬるま湯を注いでしばらく置き、墨をやわらかくしてから洗います。

プラスチック製のすずりであれば、スポンジややわらかい布で水洗いしてもOKですが、強くこすりすぎると割れることがあるため注意が必要です。

【乾かし方】

硯(すずり)の乾かし方は、水気を拭き取ったあと、伏せて自然乾燥させるのが基本です。濡れたまましまうとカビやニオイの原因になることがあるため、直射日光は避け、できるだけ風通しのよい場所で乾かすようにしましょう。

習字下敷きのお手入れ

習字用下敷きのお手入れは、水洗いを避けて、汚れを拭き取るのが基本です。

習字用下敷きのお手入れは、水洗いを避けて、汚れを拭き取るのが基本です。

一見布のように見える素材でも、水に濡らすと傷んでしまうことがあるため、下敷きは水洗いをしないようにしましょう。墨の汚れがついている場合は、ティッシュやぬれた布でやさしく拭き取ってください。

墨汚れは、時間が経つと固まって落としにくくなるため、できるだけ早めにお手入れすることが大切です。

乾かす必要がある場合も、軽く水気を拭いて自然乾燥させれば十分です。

洗濯で落としやすい!おすすめ墨液

習字の練習中、うっかり衣服についてしまう墨液の汚れ。一般的な墨液は一度つくと落ちにくく、洗濯しても残ってしまうことが多いですよね。そんなお悩みにおすすめなのが、サクラクレパスの【練習用墨液】「洗濯で落ちる墨液」です。

この墨液はその名の通り、木綿の衣服についた墨汚れが洗濯で落としやすいのが特長。さらに、泡が発生しにくい横口容器を採用しているため、使うときに飛び散りにくく、周囲も汚しにくくなっています。

【練習用墨液】「洗濯で落ちる墨液」

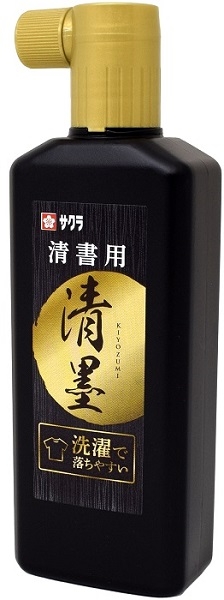

また、清書用には【清書用墨液】「清墨(きよずみ)」がおすすめです。

この墨液は、書いた文字が水ににじまないため、清書にも安心して使えるのが特長。さらに、粉末洗剤で洗濯すれば汚れが落ちやすく、衣類についた墨も目立ちにくくすることができます。

【清書用墨液】洗濯で落としやすい清書用墨液「清墨」

衣類やまわりを汚しにくい墨液を選ぶことで、ご家庭でのお手入れの手間もぐっと減らせます。洗濯のしやすさを重視する方は、ぜひチェックしてみてください。

墨(墨液・墨汁)が服についた時の落とし方についてはこちらのコラムで紹介しています。

まとめ

今回は、習字筆や硯、下敷きなど、習字道具の正しい洗い方と乾かし方を種類別にご紹介しました。あわせて、洗濯で落としやすいおすすめの墨液もご紹介しています。

小学校の書写の授業で使う習字セットは、筆の種類や素材によってお手入れ方法が異なります。使い終わった後にきちんと洗って乾かしておくことで、道具を長く清潔に使うことができます。

墨汚れが気になる方には、「洗濯で落ちる墨液」や「清墨」など、衣服についた汚れが落ちやすい墨液を選ぶのもおすすめです。ぜひご家庭でのお手入れの参考にしてください。

カテゴリから探す

カテゴリから探す