水彩画とペン画の魅力を併せ持つ作品で大注目!マツダケンさんに愛用のペン「ピグマ®」について伺いました!

絵の具や水の量を変えることで表現が多彩に広がる水彩画ですが、着彩の前の下書きの仕方によっても、その雰囲気は変わってきます。今回は、ペンを使って緻密な下絵を描き、そこにみずみずしい透明水彩絵具の色を重ねることで、動物や植物をいきいきと独創的に表現するマツダケンさんに、作品づくりに欠かせない愛用のペン「ピグマ®」について語っていただきました。

下書きの方法で印象が変わる水彩画

水彩画は、水で溶いて使う絵の具を用いて描いた絵のことで、一般的に、「透明水彩絵具」という種類の絵の具を用いたものがそう呼ばれます。水を使うことで得られる、透明感のある色調や、にじみやぼかしといった表現ができる点が大きな特徴ですが、下書きにどんな描画材料を使うかによって、その仕上がりは印象がかなり異なってきます。

水彩画の下書きに使われる主な描画材料

どんな水彩画を描きたいかによって、下書きに使う描画材料の適性が変わってきます。例えば、透明水彩絵具らしい柔らかい雰囲気にしたいなら、下書きの線が塗った絵の具と馴染みやすい、鉛筆や色鉛筆が適しています。一方で、緻密な描画をしたい、メリハリのある見映えにしたいなら、絵の具を塗っても線が際立って見える耐水性のペンが適しています。

水彩画の下書きペンには「ピグマ®」がおすすめ

水彩画の下書きにペンを用いる場合、耐水性(ウォータープルーフ)のものを選ぶと、着彩時にインキがにじみません。サクラクレパスの製品では、「ピグマ®」がその特性を持つ代表的なペンのひとつです。水性でありながら、乾くと耐水性、耐光性を発揮するため、水彩画の下書きはもちろん、重要書類の記入などにも多く活用されています。

耐水性のペンだから、水彩絵の具で塗ってもにじまない!

ピグマ®に採用されているのは、水性顔料インキです。通常、水性インキを用いた場合、紙の上のインキがしっかり乾いても、水に濡れると溶け出して線がにじんでしまいます。ところが、水性顔料インキは乾くと耐水性になるため、その心配がありません。

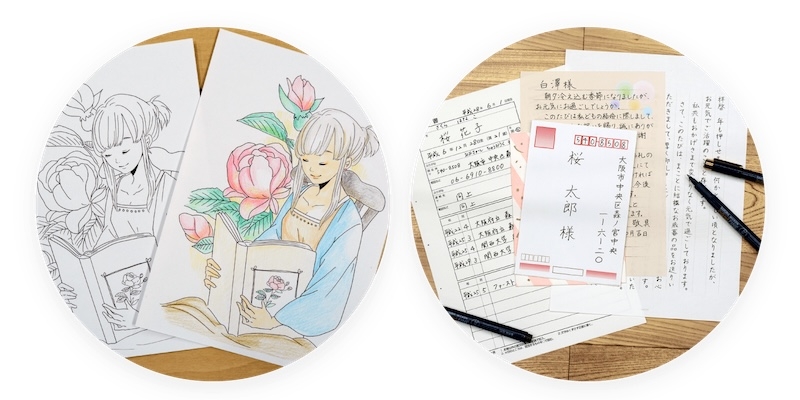

ピグマ®のインキも乾くと耐水性を発揮するので、水彩絵の具と併用する場合は、インキが乾ききってから着彩するのがポイントです。そうすることで、ピグマ®で描いた線がにじむことなく、絵の具本来の色で着彩することができます。

▼ピグマ®で線画を描いた上に水彩絵具で着彩していく過程を以下動画でご覧いただけます!▼

線幅の種類が多いから、表現に広がりが出る!

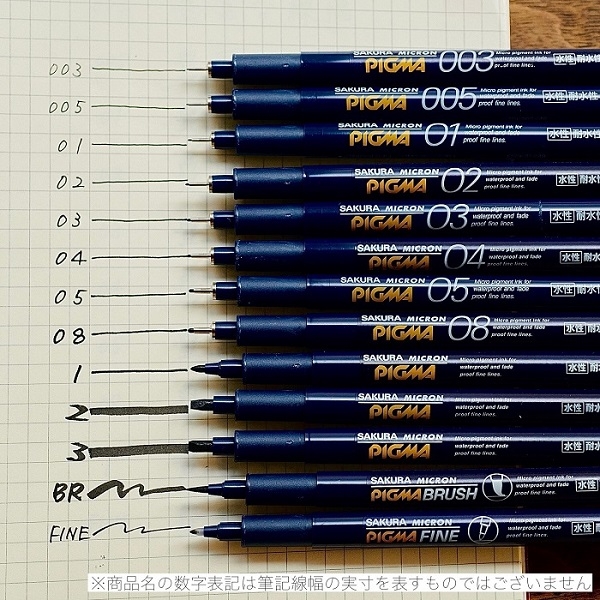

ピグマ®はペン先の太さのバリエーションがたいへん豊富で、その種類は「003」から「3」まで13タイプもあります。ミリ単位の線が描ける極細タイプの他、面塗りに便利な「ブラッシュ」や、とめ・はね・はらいが書ける「ファイン」といった種類もあります。描きたい線に合わせて使い分けたり、組み合わせたりができるため、表現の幅が広がるだけでなく、手帳や書類への記入、イラストや漫画制作、製図など幅広い用途で使われています。

※商品名の数字表記は筆記線幅の実寸を表すものではございません。

▼ピグマ®で線画を描く過程を以下動画でご覧いただけます!▼

ピグマ®愛用者のマツダケンさんにインタビュー

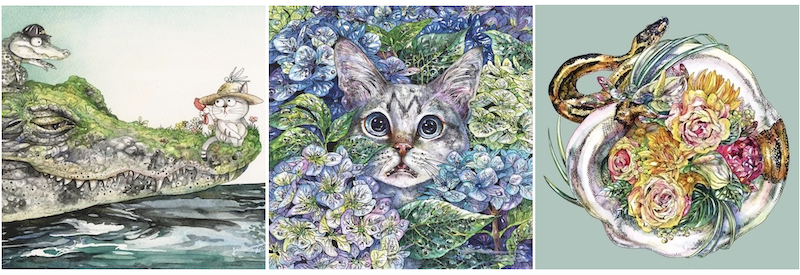

今回のコラムでは、ピグマ®と透明水彩絵具を使った作品を数多く手掛けられているアーティスト、マツダケンさんに取材協力をしていただきました。マツダさんの作品は、緻密に描かれた動物や植物のモチーフと、それを彩る華やかな色彩表現がとても印象的。中でも、下絵を描く際に愛用しているというピグマ®について、詳しくお話を伺いました。

【プロフィール】

マツダケン

1990年生まれ、鳥取県米子市出身。島根大学教育学部幼児教育学科卒業。

ペンと水彩を使って動物と植物の共生をメインテーマに制作を行う。

美術経験が無いなか、感性と経験を頼りに、どうしたらより絵が生命力を発するかを課題とし、作品制作に努める。

市役所を辞職し、2019年4月より拠点を関東に移し、本格的に制作活動を行う。

▼オフィシャルホームページ

▼SNS

https://www.instagram.com/keso1005/

▼書籍

『マツダケン作品集』(グラフィック社)

『マツダケン作品集Ⅱ』(グラフィック社)

『マツダケン塗り絵集』(グラフィック社)

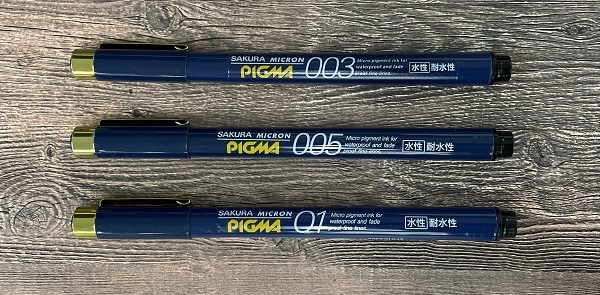

マツダケンさんの愛用ピグマ®

よく使うのは「003」、「005」、「01」の3種類です。極細の線が描ける「003」や「005」は細かい描き込みに使い、その2本より少しだけ太い線が描ける「01」はアウトラインを描くのに使います。

線幅が太いタイプだとインパクトは出るのですが、繊細な表現は難しく。自分が描きたいモチーフの動きや流れ、躍動感というような表現には、線幅が細いタイプが向いていると感じています。中でも「003」はもっとも細いタイプですが、これを愛用する理由は、描いた線の「色」にあります。インキそのものは黒色なのですが、線が極細なので、見た目の印象は私の使い方だとグレーっぽく感じられます。私の作品では、いくつもの線を描き込み、その色の濃淡で陰影や質感を表現するので、黒よりもグレーの方が微細な調整がしやすいんです。

普段は主に、こういった線幅が細いタイプを使っていますが、サイズの大きな作品の場合は、描くモチーフも大きくなるので、私は「ファイン」や「ブラッシュ」を使うこともあります。

ピグマ®を選ぶ理由、好きなポイント

ピグマ®との出会いは、私が25〜26歳だった頃。あるイラストレーターさんの作品を見たのがきっかけでした。その方の作品は、ペンと透明水彩絵具が併用されていたのですが、ペンで描かれているのに、線がどこもにじんでいなかったのです。なぜだろう…と気になって調べてみると、使われているのが耐水性のペンであることが分かりました。ペン画にはボールペン、もしくは漫画家さんが使うつけペンのイメージを持っていたので、こんなペンがあるのか!と衝撃的でした。そこから私も耐水性のペンを色々と探して試し、最終的に「ピグマ®」に辿り着きました。また、ペン本体の濃いネイビーと、キャップ部分のゴールドの配色も当時の自分には、カッコよく見え、そのルックスの良さにも惹かれました。

実際にピグマ®を使っていて良いなと感じるのは、黒の濃さ、強さです。しっかりした線が描ける点がいちばんの魅力ですね。あとは、線幅の種類が多いこと。好みに応じて選べるのが嬉しいです。また、線幅は同じでも、おろしたてのピグマ®と、しばらく使ったピグマ®とでは、インキの残量やペン先の潰れ具合で書き味が変わってきます。ですが、そこも魅力のひとつと言うか。インキが減って線がかすれ気味になるピグマ®でしか描けない表現もあるので、あえてその状態でキープしておいて、必要な場面で使っています。

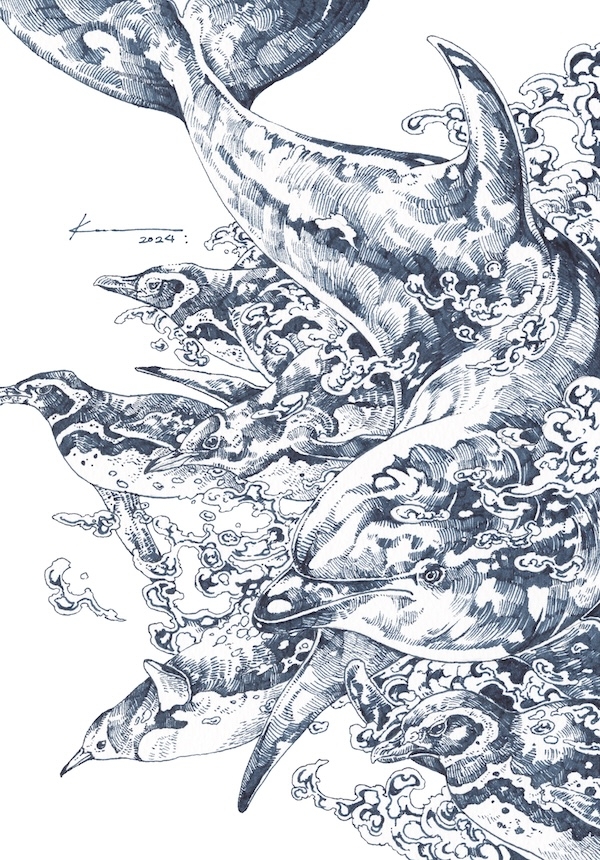

ピグマ®で描くイラストの面白さ

ペンはハッキリとした線で硬いイメージ。水彩絵の具はふんわりした色で柔らかいイメージがあると思います。明瞭/不明瞭の相反する要素なのですが、両者が合わさると、足し算ではなく掛け算の表現になるとでも言うか。互いにそれぞれの良さを引き立て合う表現になるところが面白さのひとつだと思っています。

個人的な感覚で言うと、ペン1本で描き上げた絵は、活版印刷のような雰囲気があって、どこか懐かしいレトロな印象。なのに、そこに水彩絵の具で色が乗ると、雰囲気がパッと一変する。モダンな雰囲気がプラスされて、時代が進んだ、革新的な印象を受けるんです。

その他、ペンで描く面白さとしては、線を重ねてグラデーションを作れるところがあると思います。線の重ね方、グラデーションは個人のクセが出やすい部分で、同じモチーフを同じペンで描いたとしても、人によって全く違う作品になります。そのクセ=オリジナリティをどこにどう活かすのか。絵の中の見どころ、目を惹くポイントを表現するのには、ペンが適していると思います。

ご本人セレクト!思い入れのある代表作品のご紹介

最後にマツダケンさんに、これまでに制作された作品の中から、「ピグマ®」に着目して見た時に、特に思い入れのある作品をセレクトしていただきました。ピックアップされた4点をご本人のコメントと合わせてご紹介します。

作品タイトル:晴れの日

作品タイトル:墨の香

作品タイトル:勇魚

作品タイトル:水流

サクラクレパスの「ピグマ®」について詳しくご紹介

国内だけに留まらず、実は海外でもファンの多いピグマ®。マツダケンさんのように、水彩画の下絵を描くのに使う方の他、イラストやマンガの制作に使う方も多くいらっしゃいます。

ピグマ®はサクラクレパスが世界で初めて開発した水性顔料サインペン

ピグマ®は、1982年にサクラクレパスが世界で初めて開発した水性顔料サインペンです。それまで、水性インキには染料が使用され、耐水性・耐光性の性質はありませんでした。絵具に使う顔料がその2つの性質を備えていることは認識していたものの、顔料は水に溶けないこと、粒子がペン先部分の中で詰まることから、細書きの筆記具には用いられていませんでした。そんな中、開発されたのが、粒子を細かくして水の中で均等に分散させられる顔料インキ。これにより、インキの流出性と筆跡の耐水性・耐光性を兼ね備えた水性顔料サインペン「ピグマ®」が誕生しました。

さまざまな用途、シーンで広く使われるピグマ®

耐水性・耐光性の特徴を持ち、バリエーション豊富な線幅を展開するピグマ®は、さまざまな用途、シーンにマルチに活用できます。ノートや手帳の文字書きはもちろん、手紙や履歴書、マンガやイラストなどの描画、機械や建築の製図、本コラムでご紹介したような水彩絵具との併用まで、幅広くお使いいただけます。

以下から動画の全編をご覧いただけます

カテゴリから探す

カテゴリから探す